目次

はじめに

レンコン(Lotus root/学名:Nelumbo nucifera)は、食感と風味に加えて、ビタミンC・食物繊維・ミネラルとともにポリフェノールを含むことが知られています。本記事では、特にポリフェノールの一種である「タンニン」に注目し、研究成果をもとに効能・作用機序・日常での取り入れ方と注意点をわかりやすくまとめます。

レンコンに含まれるポリフェノール(タンニン)量

レンコンにはフラバノール型タンニン(プロアントシアニジン類など)を含むことが学術研究で示されています。タンニンが切り口の褐変(黒ずみ)の一因であることも報告されています。なお、食品成分表(日本食品標準成分表)にはポリフェノール総量の数値が定義されていない場合が多く、具体的な含有量は品種・部位(皮・節・芯)・採取時期・抽出法によって大きく変動

タンニンの効能・作用(抗酸化・抗炎症など)

- 抗酸化作用:レンコン由来のフェノール類はラジカル捕捉能や抗酸化活性を示すとする分析研究・比較試験があります。これにより酸化ストレス低減の一助となる可能性があります。

- 抗炎症・抗アレルギー作用:in vitro や動物実験で炎症関連シグナルやアレルギー指標が抑えられる報告があり、レンコンエキスのヒトを対象とした臨床試験(アレルギー症状改善の検証)が行われた例もありますが、ヒトでのエビデンスは限定的です。

- 抗菌・保存性向上:植物由来のタンニンは微生物の増殖抑制作用を持つことが報告されており、れんこん抽出物にも抗菌活性が確認されています。

- 血液・止血への影響:タンニン類は蛋白質と相互作用して収れん(収縮)作用を示すことがあり、血小板・凝固系に影響を与える可能性がある点がレビューで報告されています。

日常に取り入れる方法と注意点

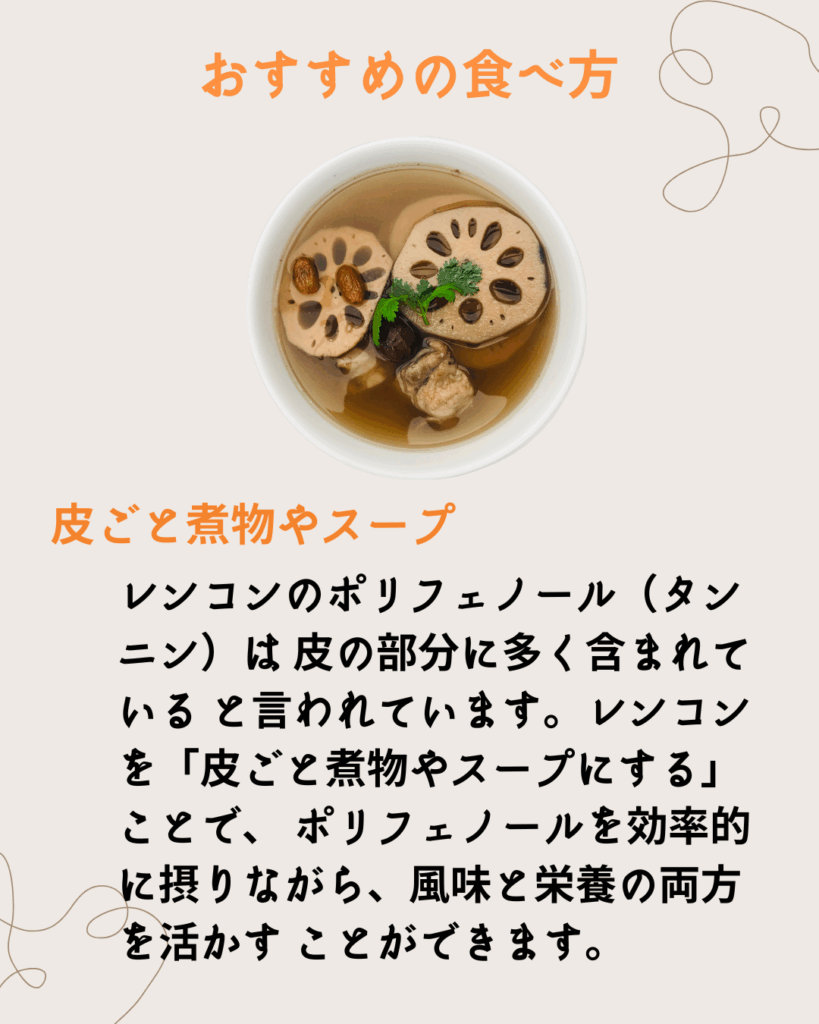

- 皮ごと調理:ポリフェノールは皮や節近傍に多い傾向があるため、皮をむかずに調理することで有効成分の摂取効率が上がります(食感や味の好みに合わせて調整)。

- 下処理の注意:切ってから長時間水にさらすと可溶性成分(ポリフェノールやビタミンC)が流出するため、下処理は短時間にするか、煮汁ごと摂る調理法(スープ・煮物)が有効です。

- 鉄の吸収:タンニン類は非ヘム鉄と結合して吸収を妨げる報告があるため、鉄欠乏リスクのある方(貧血の既往、妊婦等)は摂取方法に注意し、鉄剤服用時はタイミングをずらす等の検討をしてください。

- 薬との関係:抗凝固薬などを内服している方は、植物エキス等が薬効に影響する可能性があるため、自己判断で大量摂取せず医師に相談してください。

- エビデンス強度:レンコン由来成分の多くの効果は in vitro(試験管)・動物実験で確認されています。ヒトでの確固たる大規模試験は限定的なため、「治療」を目的とした大量摂取は推奨されません。

レンコンのおすすめの食べ方

- 薄切りにして軽く炒める(シャキシャキ食感) → 皮つきで栄養を残す。短時間の加熱がおすすめ。

- 煮物やスープにして煮汁ごと摂る → 水溶性成分を無駄にしない。

- 揚げ物・チップス(薄切り) → 味・食感が楽しめる。油で覆うことで風味が閉じこめられる。

まとめ・購入案内

レンコンに含まれるポリフェノール(タンニン類)は抗酸化・抗炎症・抗菌など多面的な作用が期待されますが、作用の多くは in vitro/動物実験のエビデンスに依拠する点に注意が必要です。日常的には「皮ごと短時間調理」「煮汁ごと摂る」などの工夫で効率的に摂取できます。鉄欠乏や抗凝固薬内服の方は医師・薬剤師と相談のうえ調整してください。

新鮮なレンコンをお探しの方は、佐々木農産のレンコン通販ページをご覧ください。

参考・出典

- 学術論文・レビュー、研究報告(下記の「主要出典」参照)。

- 農業・食品技術センター等の部位別成分分析報告。